国際エネルギー機関による報告書「世界エネルギーレポート2025」によると、2024年、世界のエネルギー部門におけるCO2排出量の総量が0.8%増加、過去最高の378億トンに達した。地球温暖化の最悪のシナリオを回避するため、世界の各都市にとって脱炭素化に取り組むことは緊急の課題だ。効率的で環境負荷が少ない都市づくりに向けた有効な解決策として、多くの都市が重要視しているのが公共交通システムだ。東京都の交通システムは、利便性、強靭性、革新性について高く評価されているのみならず、脱炭素化に向けた最先端の取組を進めている。

持続可能な都市型モビリティの実現に向けて

一方で東京も、適切な再生可能エネルギーの調達、あらゆる年齢層や身体が不自由な人たちのアクセシビリティの確保、信頼性が高く安定したグリーンな交通システムの提供といった多くの課題を抱えているのは、他都市と同じだ。だからこそ、東京都は再生可能エネルギーの活用や省エネルギー対策において国内のみならず世界をリードする最先端の方策を導入し、脱炭素化の実現を目指している。

東京都交通局が運営する公共交通の利用者は1日約323万人(2023年度)に上り、都市生活を支える重要な移動手段だ。再生可能エネルギーで走行する路面電車から水素を燃料とする燃料電池バスまで、東京は持続可能な都市型モビリティの実証の場でもある。

水力発電で走るノスタルジックな路面電車

持続可能な取組の一例が、都内に唯一残る東京さくらトラム(都電荒川線)だ。早稲田〜三ノ輪橋を結ぶ全長12.2キロの路線で、1911年に運行を開始。計33両の車両が1日平均4万9000人の乗客を運ぶ。

東京さくらトラムの運行には東京都が生産する水力発電が活用されており、2024年4月から運行に必要な電力は100%再生可能エネルギーに移行している。この電力は、多摩川の流水を活用した3つの水力発電所で生産されたものだ。

再生可能エネルギーの供給源の一つが、多摩川西部に作られた白丸調整池ダムだ。豊富な水量を活かして白丸発電所と多摩川第三発電所に送水し、電気を生産している。情緒あふれる地区を走る東京さくらトラムは、懐かしさを呼び起こすとともに、持続可能性と利便性を兼ね備えた交通手段として、今も多くの人に親しまれている。

都営大江戸線では、地下鉄のブレーキを電力に変換して再利用

東京都の効率的な公共交通の例としてもう一つ挙げたいのが、2000年12月に全線開通した都営地下鉄大江戸線だ。全長40.7キロという日本最長の地下鉄単一路線で、都区部の中心部を一周する環状部と、練馬方面へ伸びる放射部の合計38駅で構成される。輸送需要に見合った小断面地下鉄として建設費の削減を図るため、トンネル断面積を従来の地下鉄の半分程度とし、リニアモータ駆動方式を採用し、車両の小型化、急勾配や急カーブの安定走行を実現したことで知られている。

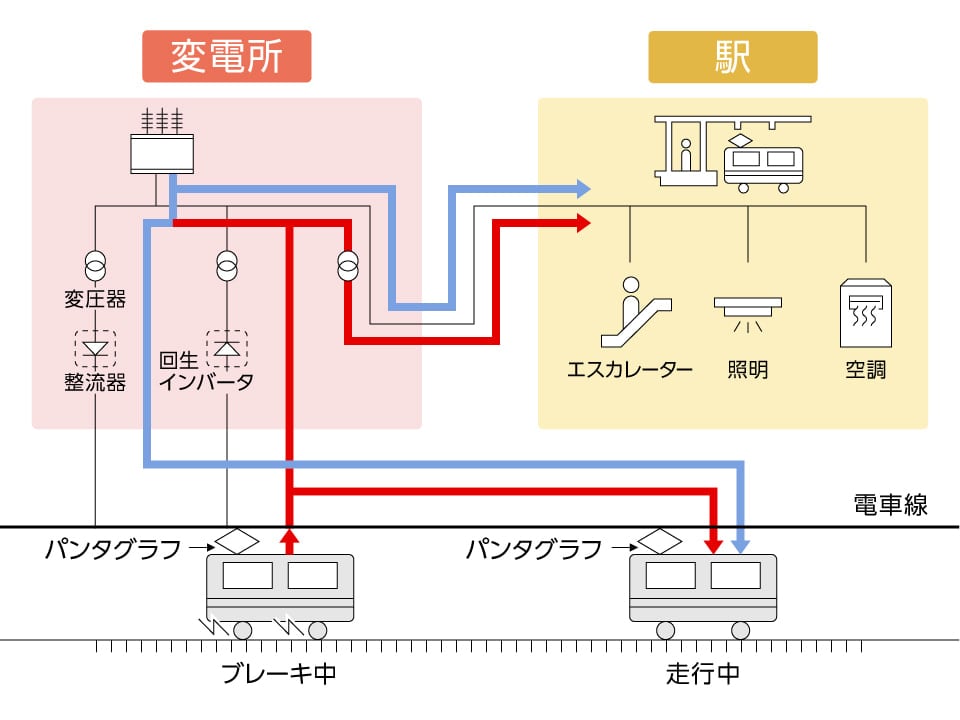

電車は加速時に大量の電力を必要とするが、大江戸線のブレーキには電力回生システムを採用し、減速時の運動エネルギーを電力に変換して再利用している。発電した電力は架線に戻し、他の車両の運行に使用しているほか、照明やエスカレーターなど駅施設の電力にも活用している。

水素を活用した環境にやさしい燃料電池バス

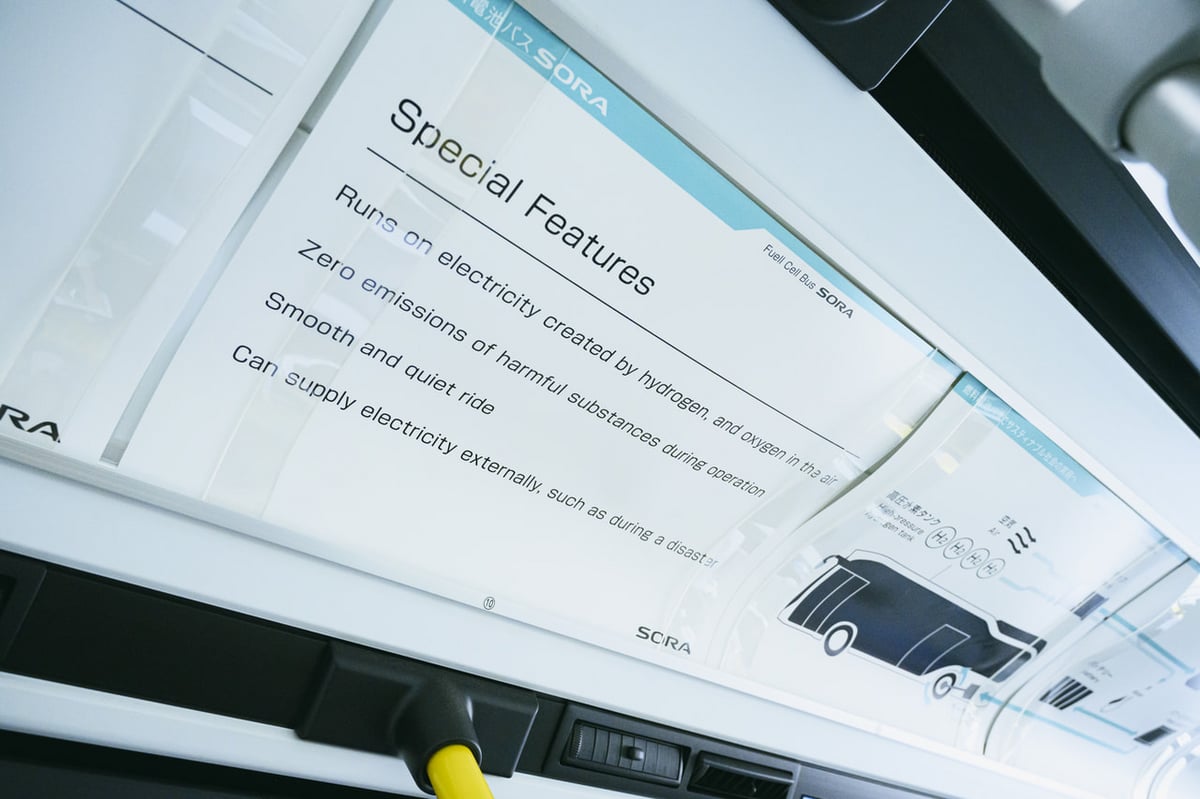

世界各国が気候変動対策に本腰を入れ始めるなか、東京都は2017年、全国に先駆けてCO2などの温室効果ガスを排出しない燃料電池バスを導入。燃料電池バス導入の動きは東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を前に加速し、2020年には70台の燃料電池バスを導入。また2025年4月の運行台数は80台に達し、今後さらに増やす計画だ。

燃料電池バスの重要なインフラ拠点となるのが、2025年4月に都営バスの有明自動車営業所内にオープンした岩谷コスモ水素ステーション有明自動車営業所だ。バス営業所内に併設の水素ステーションとしては日本初となる。

この施設には最大約3000キログラムの液体水素が貯蔵されている。燃料電池バス1台15キロの水素を補給する際にかかる時間は約10分ほどで、1時間あたり8台のバスの燃料を充填することが可能だ。都営交通は電気バス(EVバス)も2台運行しているが、燃料電池バスはより燃料補給が早く、走行距離も長い。

また都営バスでは、福島県浪江町にある世界最先端の太陽エネルギーで稼働する施設福島水素エネルギー研究フィールド(FH2R)で生産されたグリーン水素も使用している。東京都では2050年までにCO2排出を実質ゼロにするためのロードマップをまとめた「ゼロエミッション東京戦略」(2019年策定)の取組の一つとして、福島のCO2フリー水素の活用を進め、水素ステーションの拡充推進など、首都圏全体でグリーン水素の普及を促進している。その一環である燃料電池バスは長期的なゼロエミッション交通のモデルとなっている。

各都市の知見を共有し、持続可能なモビリティの実現を

東京都は2025年7月31日と8月1日、持続可能な交通ソリューションに取り組むG-NETSの実務担当者を招き、共通の交通課題に関する知見と洞察を共有する機会を設けた。11都市の代表が参加し、東京都の交通システムにおける再生可能エネルギーの導入や省エネ対策を視察した。2日間の訪問を通じ、参加者たちはそれぞれの都市で同様のアプローチをどのように展開できるかについて意見交換を行った。

意見交換会では、「クリーンエネルギーへの転換が着実に進んでいることが特に印象的でした。燃料電池バスの台数の多さや、さくらトラムが再生可能エネルギーで運行されていることに感銘を受けました」「私たちの都市ではコストが壁となっており、最新技術へのアクセスが限られています」と言った声が寄せられた。

G-NETS事業に参加したことのある都市含め、海外各都市も、東京と同じように燃料電池バスや地下鉄の回生ブレーキなど持続可能な交通の取組を進めている。例えば韓国ソウル市では、公共バスの燃料電池バスへの転換を進めており、2026年までに1300台の導入を目指している。仁川国際空港発着のディーゼルバス450台も、2030年までにすべて燃料電池バスに転換する計画だ。大型のディーゼルバスは、一般車両の約30倍の温室効果ガスと約43倍の大気汚染物質を排出するなど環境負荷が大きい。一方、燃料電池バスは30分以内で水素の充填が可能であり、1回の充填で600キロ以上の走行ができることから、ガソリン車と同等の利便性を備えていることが導入拡大の背景にある。

スペインのバルセロナ市では「メトロチャージ」プロジェクトが進行中で、地下鉄16駅で電車の回生ブレーキから得られる電力を駅の施設で活用しているほか、地上の電気自動車用充電ステーションにも供給している。さらには太陽光パネルの導入によって全163駅のうち28駅の電力需要をカバーし、6%の省エネを実現している。バルセロナを含むカタルーニャ州政府は燃料電池バスの運行を見据え、水素ステーションの整備も進めている。

脱炭素化に向けた動きが広がる中、環境負荷の少ない公共交通サービスが各都市に求められている。各都市が互いに連携し、CO2排出量の削減や気候変動対策に関するベストプラクティスと知見を共有することは、持続可能な交通システムをつくるうえで有意義なものになるだろう。